<本ページはプロモーションが含まれています。>

まず初めに

私自身はマインクラフト(※以下、マイクラで)はやりません。だから詳しくありません。

今回の記事は、我が家で「子どもをマイクラでとことん遊ばせるために守らせたルール」について書いています。

ですから、この記事のマイクラ自体の情報については不正確な点もあるかもしれませんので、その点は予めご容赦ください。

マイクラについて詳しく知りたい方は、専門に書かれているの方の記事を参考にされてください。

子どもにマイクラをガッツリやらせた経緯

息子とマイクラの出会い

彼がマイクラに興味を持ち始めたのが、小学5年生に上がった頃でした。

当時中学生だった従兄の影響で、見よう見まねで始めたのですが、

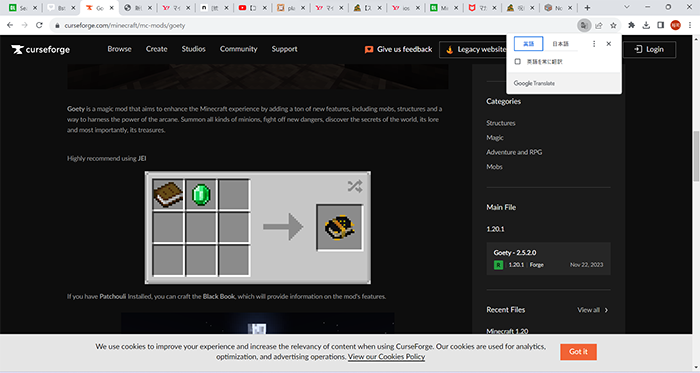

中学に上がるころには、※MODや0からオリジナルスキンが作れる「JAVA版」に興味を持ち始めました。

MODとはユーザーが作った非公式の拡張プログラムのことです。

公式には無いマップや冒険シナリオを増やしたり、アイテムを導入できるようになります。

ただし、この「JAVA版」で遊ぶには、高いスペックのパソコンが必要になります。

教育現場でも活用されているマイクラ

2016年11月1日から教育向けバージョンの提供が開始されました。

現在は、日本でも教育現場でのマインクラフトの導入が進んでいます。文部科学省や総務省のサイトでもマインクラフトの教育現場での導入状況が公開されています。

私自身が仕事を通じて感じていたこと

私自身は、プログラミングはできません。でも、会社では基幹システムやICTに関わること全般を担当しているので、外部のエンジニアの方とお話しする機会がとても多いです。その際に、とりわけ「プログラミング思考」の重要性は感じていました。

文部科学省も重視する「プログラミング思考」とは?

文部科学省による解説

自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、 より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力。

(文部科学省 小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について(議論の取りまとめ)より)

実は、大人になって仕事をする上で重要なスキル

大人が仕事をするうえでも「物事の「目的」をしっかりおさえて、感情論ではなく、合理的に考えることができること」はとても大切なポイントだと思います。

そういった意味でも、これからの時代は子どもでも早い段階からPCやスマホなどのデバイスに慣れて、「その正しい使い方」と「プログラミング思考」を早く身に付けた方が良いと考えていました。

ということで、「教育」という観点からも、息子を思いっきりマイクラで遊ばせることにしました。

息子の誕生日にPCをプレゼント

かなり奮発してノートタイプのゲーミングパソコンを彼の誕生日にプレゼントしました。もちろん「影MOD」がサクサク動くスペックのものを。

ただし、この時点でもやっぱり不安はありました。

「成績が下がったらどうしよう・・・」

「引きこもったらどうしよう・・・」

でも、そこは親のコントロール次第だと腹を決めて、まずはルールを作って必ず守るように息子に伝えました。

Amazon

Minecraft (マインクラフト): Java & Bedrock Edition | オンラインコード版

守らせた5つのルール

その①

宿題を終わらせてからやること。

その②

宿題が終わってからでも23時以降はやらないこと。

その③

MODを選ぶ際は、他の人の導入実例やレビューをチェックして、問題が起こっていないか確認すること。その際、わからない単語は都度質問すること。

その④

MODをはじめ、プログラムは一人でダウンロードしないこと。プログラムをダウンロードする際は、私にかならず声かけること。

その⑤

ダウンロードしたら、都度ウィルスチェックをかけること。

外した制限

ネットのアクセスフィルターは外しました。

理由としては、勉強の検索で使う場合にフィルターをかけていると使いづらいのと、有害なコンテンツを一切見せないということよりも、自由に見る事が出来る反面、常にリスクが伴う事を理解させることが大切だと考えました。

実際に、大人が問題を起こすケースを見ていると

ニュースなどで大人が問題を起こしたケースを見ていると、リスクの部分をよく理解していないケースばかりです。ネットでどこにアクセスをして、どんなプログラムをダウンロードするのか。自分の情報をどこまで公開するのか。あくまで自己責任ですから、欲求面で突っ走ってもだれも止めてくれません。自分から危険性やリスクについて学習する機会を持たなければいけません。

子どものうちからICTリテラシーを高めていく

「毒に侵されないようにするには、まず毒の事知るところからが必要」というのが私の考えです。危険性ばかりを気にして何もさせないのではリテラシーは高められません。

情報過多が増々ひどくなっていくこれからの時代、ICTリテラシーを高めていくことはより重要となります。ですから、その教育を始めるタイミングは、むしろ子どものうちから!大人になってからでは遅いと思うのです。

子どもにマイクラをがっつりやらせてみた結果は・・・

時間の経過とともに成績は順調に上がっています。

まず、中学一年の中間テストでは学年で上位25%ラインでした。仮に学年で200人とすると50番というところ。

これが時間の経過とともに半年ごとに20%→15%と推移して、中学2年の2学期末と学力テストでは、上位10%ラインまで上がりました。学年200人だとすると10番くらい。

実は、予想出来ていたことも

本人としては、特に英語と社会が得意らしいのですが、その点については私としてもある程度予想は出来ていました。

というのも、マイクラでMODを入手する際に、製作者が外国人である場合、サイト全体が英語表記という事は珍しくありません。そのため、都度翻訳ソフトを使って読み解いていくしかないのです。翻訳してしっかり読み込まないと、悪意のある製作者に引っかかってしまうと大変なことになります。だから本人なりに真剣です。

実は、この点が非常に有効だと考えていました。

繰り返し目にするものは・・・

この作業を繰り返すことにより、よく出てくる英単語は自然と覚えてしまっていたのです。

また、MODによっては時代背景や世界観がしっかり設定されているものがあります。例えば、中世のヨーロッパとか日本の戦国時代とか。息子の場合はギリシャ神話やエジプト神話、戦国時代のMODにハマって、その流れで歴史に興味を持つながれが出来て、結果的に社会の成績にも良い影響が出ました。

プログラミング思考についてはどうか?

「プログラミング思考」もそれなりに身に付き始めました。

マイクラの世界では、自分のやりたいことを逆算して材料を揃えて、一つずつ組み立てていく必要があるので、「物事の目的と達成までの順番」を考えて取り組めるようになってきました。

マイクラの世界で遊びながら、時間の経過とともに作る建築物や仕掛けもどんどんレベルが上がり、今では大人の私でもどうやって作ったかわからないほど複雑なことをやっています。

その一連の流れをよく見てみると、Plan(計画)、Do(実行)、Check(測定・評価)、Action(対策・改善)の仮説・検証型プロセスの循環がしっかりあります。

つまり、大人が仕事をするうえで重要となるPDCAサイクルを日常的に遊びの中で体験しながら身につけているというわけです。これはすごい事ですね!

結果として、暗記よりも「物事の目的と達成までの順番」を考えて取り組む事が特に重要となる美術と音楽の成績もかなり上がりました。美術に至っては学期末の9教科テストで学年で1位になりました。これは予想外の嬉しい出来事でした。

今の時点での結論としては

マイクラをガッツリやらせてみてよかったと思っています!

もちろんいい事ばかりではありません。うちの息子は、体育は得意ではありません。

ただし、体を動かすことは好きなので、それはそれでいいと思っています。全てが完ぺきというわけにいきませんし、また親としてもそんなことを願ってもいません。

ただ、「自分の頭で考えて一つずつじっくり取り組む」これが出来るようになったので、よしとしています。

これから先をよりよく良くしていくには、まず何よりも今までの積み重ねが大切です。そして、これから先も引き続き積み重ねていくしかありません。ですから、まずは毎日の積み重ねを続けるための“自走する胆力”が、身に付いたことが何よりも良かったと思っています。

まとめ

①わが家では、マイクラは教育に非常に有効。

②MODを使う際の英文でよく目にする単語は自然と覚えた。

③MODによっては歴史の学習に効果あり。

④プログラミング思考が身に付き始めるにつれて、美術や音楽の成績もあがった。

⑤ただし、あくまでゲームなので勉強とのバランスは必要!

⑥わが家ではルールを作って守らせた。

⑦プログラミング思考が身に付き始めると、音楽や美術の成績も上がった。

⑧ICTリテラシーを高めるには子どものうちから!

Amazon

Minecraft (マインクラフト): Java & Bedrock Edition | オンラインコード版

コメント